攀枝花是 “三线建设”的成功典范和代名词

更新时间:2014-11-28 来源:365备用网址是多少 我来说两句( )

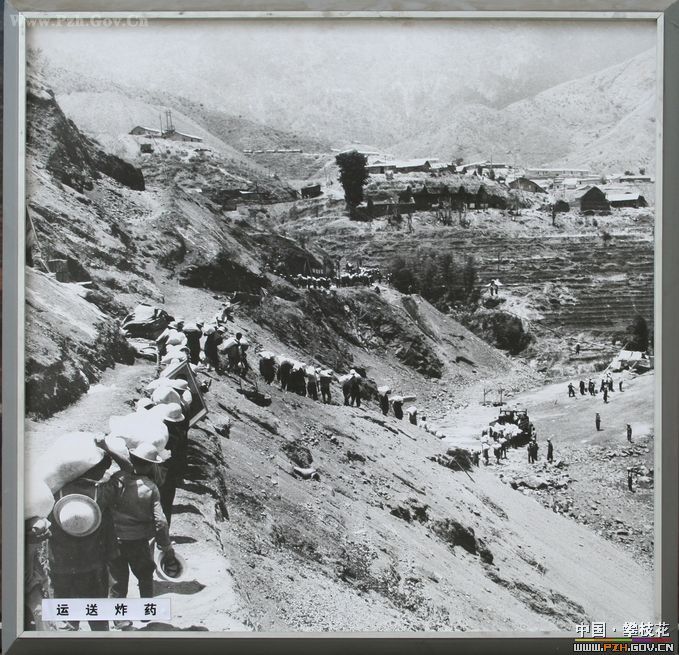

“三线建设”是中共中央和毛泽东主席于20世纪60年代中期作出的一项重大战略决策,它是在当时国际局势日趋紧张的情况下,为加强战备,逐步改变我国生产力布局的一次由东向西转移的战略大调整,建设的重点在西南、西北。在1964年至1980年,贯穿三个五年计划的16年中,国家在属于三线地区的13个省和自治区的中西部投入了占同期全国基本建设总投资的40%多的2052.68亿元巨资;400万工人、干部、知识分子、解放军官兵和成千万人次的民工,在“备战备荒为人民”、“好人好马上三线”的时代号召下,打起背包,跋山涉水,来到祖国大西南、大西北的深山峡谷、大漠荒野,风餐露宿、肩扛人挑,用艰辛、血汗和生命,建起了1100多个大中型工矿企业、科研单位和大专院校。

攀枝花是 “三线建设”的成功典范和代名词。上个世纪六十年代,党中央从战略需要出发布局“三线”建设。毛主席说:“攀枝花是战略问题,不是钢铁厂问题,攀枝花建不起来,我睡不好觉。”

邓小平总书记亲临攀枝花审定建设方案,盛赞这里建设钢铁工业基地的条件“得天独厚”。数十万建设大军,从天南海北汇集到金沙江畔,投入到艰苦卓绝的建设中。几多鏖战,几多艰辛,英雄的攀枝花人在2.5平方公里的坡地上布局了一座年产钢600万吨的“象牙微雕钢城”,创造了共和国工业建设史上的奇迹。

“三线建设”共有项目1100余个,攀枝花是人力、物力、财力投入最大的项目,也是唯一以特区机制和地级市规格全面新建的项目。

今天的攀枝花,全市面积7440平方公里,拥有人口123万,城镇化率、工业化率、人均GDP、城市综合竞争力等多项指标位居全省前列。

相关阅读:

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述

!

每日头条

热点导读

焦点舆情